六书,指的是汉字的六种造字法,分别是象形、指事、会意、形声、转注和假借,最早应该是出现于汉代学者许慎的《说文解字》一书中。许慎之前,应该就有六书的说法,但是没有系统的归纳和整理乃至运用。许慎应该是六书的规范者,集大成者,而不是发明者。《说文解字》是汉文字的第一部字典,是用篆书写成的。《说文解字》的成书,也可以认为是“六书”理论和运用的成熟标志,也就是说,六书,它的成熟是对篆书造字法的的成熟,是用六书解释篆书文字的成熟。当其他书体出现的时候,用六书来解释,并不合理,比如楷书出现时,不同的篆书构字部件可能会表现为同一个偏旁,比如“春”字和“奉”字,

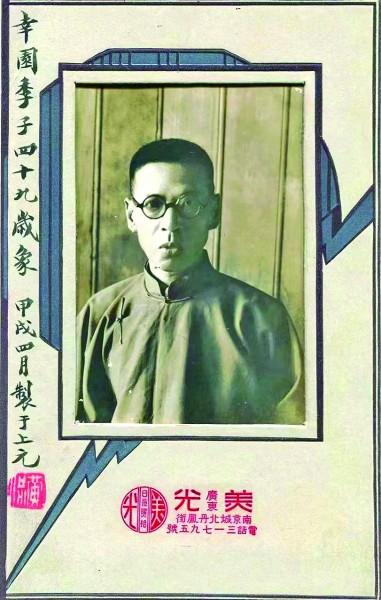

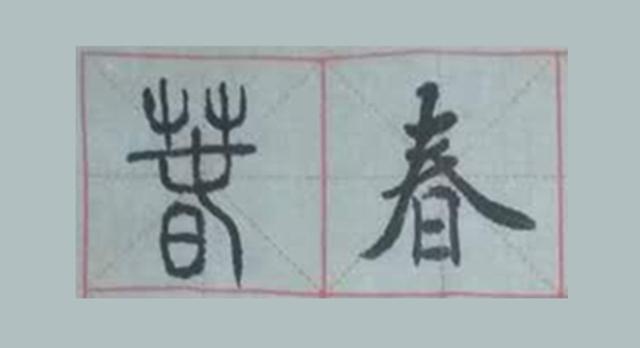

“春”字的篆书和楷书对比

“奉”字的草书和篆书对比

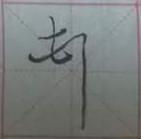

它们都是春字头的字,但是,它们的篆书却不是同一个字头,能用六书来同时解释这两个字吗?所以,好多人写篆书的时候,用楷书往回类推篆书的时候,不小心就会犯“依楷造篆”的错误,这也从一个侧面说明,有人用六书来理解楷书的造字法出现了问题!再比如草书出现了,里面的文字,有些字极其的相似,差别细微,有的干脆就是符号,比如“卿”字,就是这么一个符号

“卿”字的草书写法就是一个符号

用六书怎么解释?再如“顿首”,两个子就分不开,就是一个符号表示两个字,怎么用六书解释?

“顿首”两字草书的符号化写法

再回到楷书的六书解释,我们看几组字。先看一下“上下”这组字,

篆书是用一长横表示地平面,上面画一短横,表示上面,

“上”字的大篆写法

如果下面画一个短横,则表示下面,应该是会意字吧!

“下”字的大篆写法

但是,楷书写成这个上下长短横的样子,还能会意吗?再看“左右”这组字,篆书也是会意字,本来画个左手表示“左”,

“左”字的大篆写法

画个右手表示“右”,

“右”字的大篆写法

但是,楷书左右手都变成了一个样子了,都是横和撇这两笔了,只好加个区别符号了,这该怎么会意呢?再看个“泉”字,篆书是会意的独体字,用《说文解字》的观点应该属于“文”,但是到了楷书里面,是合体的,合体就应该属于“字”了,它该属于六书的哪一种呢?

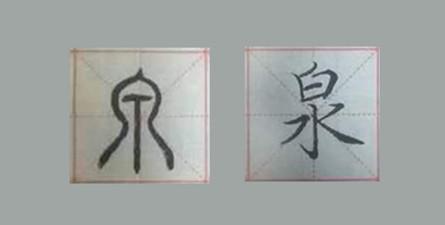

“泉”字的篆书和楷书写法对比

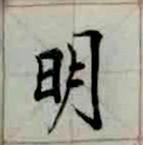

再看一些其它偏旁,比如窄玉旁,叫“王字旁”的应该不是少数吧!这说明,用六书解释发生了混乱,把“玉”和“王”混到一块去了!也就是说,从楷书的字形上,已经无法解释汉字了,用六书解释,只能回复到篆书的状态!类似的还有“肉月旁”,叫“月字旁”的应该很是不少吧!同样的“月”字部件,有的表示“月亮”比如“明”,

“明”字的“月”表示月亮

有的表示“肉”字旁,比如好多和身体有关的字,像“胆,肘”等等,

“肘”字的“月”表示跟身体有关

有的跟“肉”和“月亮”都无关,比如“前”字,“前”字的“月”表示小“舟”。

“前”字的篆书写法

“前”字的“月”表示小“舟”

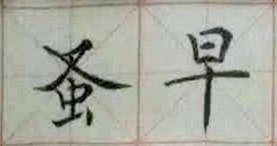

你没有文字学基础,看到这几个“月”字部件,能用六书来解释清楚吗?都得回到篆书才能解释清楚!所以,六书是用来解释篆书的工具,用来解释其他书体,并不合适。当然,在繁体字里面,好多的字都跟篆书关系密切,有好多的字能跟篆书发生关系,许多的字还是可以用六书解释的,还不能说繁体字的楷书就不是六书体系。比如,“学而时习之,不亦说乎”,说当“悦”讲和读,这是通假,是六书中的形似假借,“蚤”和“早”就是同音通假的假借现象。

古文里“蚤”和“早”常通假

有人说六书是“四体二用”,四个造字法,两个用字法,假借和转注没产生新字,其实有些字没产生新字,临时借用了一下,也有些字,属于“久借不还”,本字反而成了常用的意义字了,而原来意义的字,不得已只能重新造个新字了,这就产生了新字,比如“其”字,本来表示簸箕,读作“击”,由于本意用的少了,最初的本意只好再加个竹字头,写作“箕”了!其字的最初读音反而成了化石读音了,存在于人名的“郦食其”,现代汉语词典的“击”字读音就标注了个人名读音!转注产生的新字倒是比较少,都用于文字互训,比如“老”即“考”,“考”即“老”,考、老互训;蒲桃,就是葡萄。

文字的发展,是朝着简单化,符号化,规范化发展的,目标是便捷,唯一,以便于交流和不产生歧义,所以,简化和规范一直伴随着文字的发展。新中国成立后,对汉字进行了两次简化,第二次简化的字叫做“二简字”,已经停止使用,也不好说就是废止,因为停用的时候没把话说绝对,说不定那天还会启用。第一批简化字现在成了规范字。

鉴于六书的历史局限性,简化字的生成方法也就不局限于六书了,而是用了部件造字法,所以,简化字的好多汉字,用六书是解释不通的,要解释这些汉字,得回到繁体字乃至篆字才可以,因为那才是文字的源头,是六书的发源之地。

当然,现在的汉字系统也不是完全抛弃了六书系统,而是不局限于六书,也就是用六书造字,也用其他方法造字,新中国的造字方法基本上是部件造字法,部件有偏旁,有的不是偏旁,或者说,偏旁都是部件,部件不一定是偏旁。比如“尽”字、“枣”字和“寒”字,下面两点是部件,但不是偏旁。

“尽、寒、枣”字两点的含义各不相同

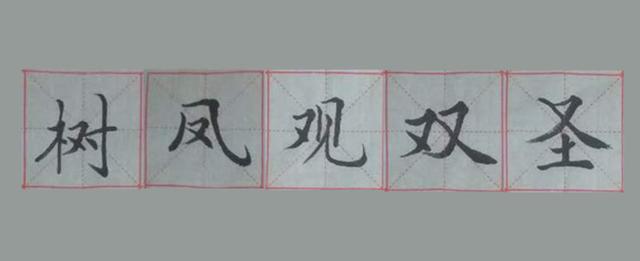

偏旁、部首和部件的含义是不同的。“凤、树、双、圣,观”等这些“又”字,基本上是个符号,是构字部件,没有六书含义,

部件“又”就是作为造字部件使用

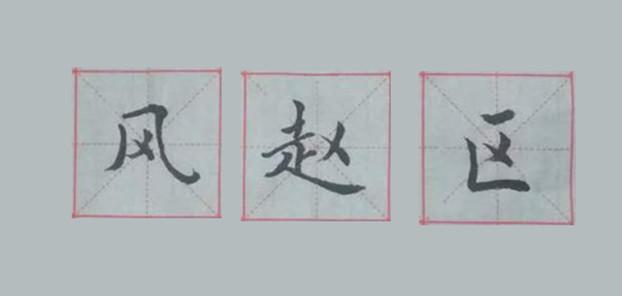

“风、赵、区”的小叉子,都是同一个部件。

“小叉子”作为造字部件使用

也有利用读音造字的,很少,“羟”、“烃”,就是各取原来字的表音部件,合成新字连读,表示新字是由读音而来的合“音”字,而不是合“体”字。合音现象古代也有,比如“诸”,就是“之于”的和音。由合音产生的汉字就用六书就不好解释了!汉字合音连读的现象比较少,方言里有,比如邯郸一带的“弟兄们”合读为“丁们”,但这样的合读没有专门的字来对应。

总结一下我们现在使用的规范汉字的来源,大致有如下几种:1,传承原先已有的汉字。2,简化原来的汉字。3,合并原来几个汉字为一个,并简化。如:蓬松的“松”和松树的“松”,头发的“发”和发财的“发”。4,草书的楷化。5,对汉字进行细致分工,规范每个汉字的使用,如“早”字和“蚤”字。6,根据六书理论创造新字,如发现了新元素,比如“锝、钕”等字。7,政府规定。使用那些字和不使用那些字,政府进行规定。比如使用“她”字却不使用“妳”字,使用“您”字却不使用“怹”字,地名“盩厔”改用“周至”。8,使用约定字,比如“砼”字。10,改造使用俗体字,比如“体”字,本来时“笨”字的俗体字,改读为“提,三声”,不再读“奔”,意义和读音都进行了改变。11,符号化简化汉字,比如“兰”字,“两点一横”时草书楷化的符号,两横表示草字头下还有东西,是个减省符号。12,给有读音没对应字的读音指定一个规范汉字,就时利用读音造字。比如“烃”字时“碳氢”的合音字。再如群众中读音字形各异的“莙荙(蔬菜名)”。13,对书写字形进行规范化。比如“梁”字的右上角的“刀”字左右各一点,不是“刃”字。14,部件化造字。有些部件只是为了字形的相对完整,并没有六书的实际意义。15,基本不再使用六书中的“转注”和“假借”造字法。比如“葡萄”就是规范用法,不再使用“葡桃、蒲桃、葡陶”等词语。“考”和“老”各自进行细致分工,不再互训。另外,六书虽然是传统的造字法系统,但是,既然是作为“字”的系统,字是有读音的,自然六书还有一个很重要却被人们忽略的一个很大的组成部分:读音部分。六书系统中,读音的标注用的是切音法,到民国时期到解放初期,用的基本就是注音法,现在我们用的是拼音法。六书系统下的汉字检索基本上是部首检字法,我们现在的汉字系统中,汉字的检索有好多种,保留了部首检索,增加了现在很常用的拼音检索,汉字科学系统中还有一个很常用的区位码检索系统,当然还有其他的检索方法,比如四角号码等等。

你还认为我们现在使用的汉字是传统的“六书”系统吗?

标签: 说文解字